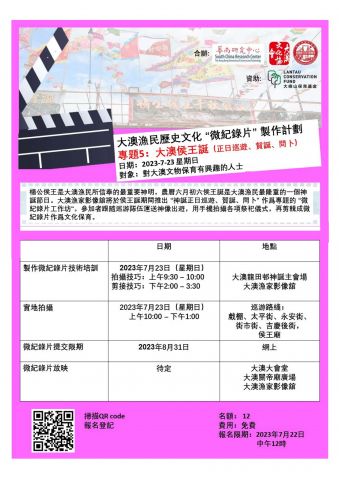

楊公侯王是大澳漁民所信奉的最重要神明,農曆六月初六侯王誕是大澳漁民最隆重的一個神誕節日。大澳漁家影像舘將於侯王誕期間推出 “神誕正日巡遊、賀誕、問卜” 作爲專題的 “微紀錄片工作坊“。參加者跟隨巡游隊伍運送神像出遊,用手機拍攝各項祭祀儀式,再剪輯成微紀錄片作爲文化保育。

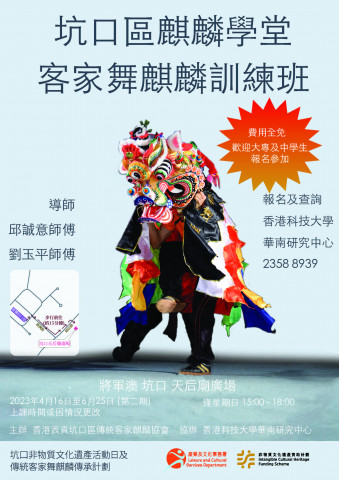

香港科技大學是西貢區的學府,亦是坑口的一份子。今年,華南研究中心與香港西貢坑口區傳統客家麒麟協會合作,於科大舉辦客家麒麟工作坊,協助傳承與弘揚地方傳統。

「大澳端午龍舟遊涌」是當地獨有的傳統活動。每逢端午,大澳的三個傳統漁業行會,即扒艇行、鮮魚行和合心堂,皆舉行龍舟遊涌儀式,用龍舟拖著載有神像的小艇巡遊大澳水道,以保佑水陸居民平安。百多年來,從不間斷。

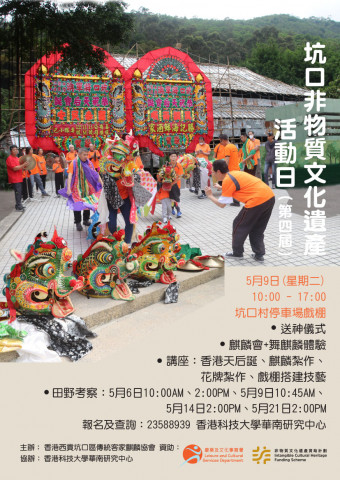

由非物質文化遺產辦事處資助,香港科技大學華南研究中心與香港西貢坑口區傳統客家麒麟協會合辦的第四屆「坑口非物質文化遺產活動日」(非遺日)。現誠邀各大專院校學生參加非遺日之「大學生服務與學習計劃」協助籌備工作,藉此認識地方組織及非遺傳統知識,同時瞭解地方文化與非遺之間的關係。

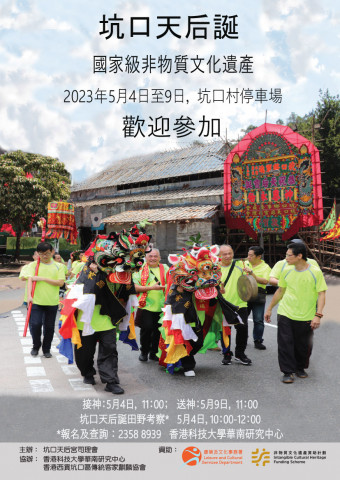

西貢坑口客家舞麒麟的傳統已傳承了超過二百年。客家人視麒麟為瑞獸,可以化解煞氣,帶來好運,所以在慶祝農曆新年、婚嫁、祝壽、祠堂開光、新屋入伙、迎賓、太平清醮、神誕等喜慶場合都會舞麒麟。自舞麒麟隨客家群體移入香港後,與本地傳統音樂和武術結合,發展出極具本地特色的造型、步法和套式。西貢坑口客家舞麒麟更於2014年列入第四批國家級非遺代表性項目名錄。

香港科技大學是西貢區的學府,亦是坑口的一份子。今年,華南研究中心與香港西貢坑口區傳統客家麒麟協會合作,於科大舉辦客家麒麟工作坊,協助傳承與弘揚地方傳統。

西貢坑口客家舞麒麟的傳統已傳承了超過二百年。客家人視麒麟為瑞獸,可以化解煞氣,帶來好運,所以在慶祝農曆新年、婚嫁、祝壽、祠堂開光、新屋入伙、迎賓、太平清醮、神誕等喜慶場合都會舞麒麟。自舞麒麟隨客家群體移入香港後,與本地傳統音樂和武術結合,發展出極具本地特色的造型、步法和套式。西貢坑口客家舞麒麟更於2014年列入第四批國家級非遺代表性項目名錄。