~

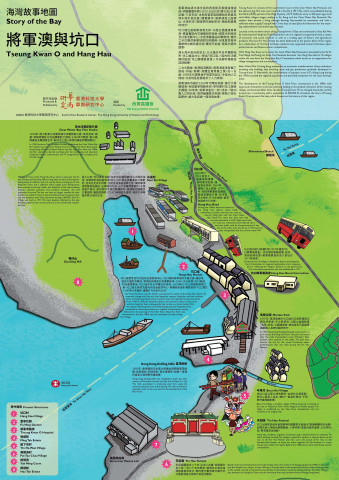

將軍澳由清水灣半島的西南部及相連海灣組成,明朝萬曆年間(1573-1620)的《粵大記》已有記載。三百年前,本地及客家族群開始在西貢及清水灣半島定居,開墾耕作。將軍澳灣三面環山、水源充足,是理想的漁船停泊、補給和避風的地方。

坑口墟位處將軍澳灣北岸,水路交通連接筲箕灣,擔當著區內交通樞紐的⻆色,是區內的經濟及社會活動中心,亦是漁農產品的集散地。墟內之天后廟供奉著地區的保護神,水陸居民每年籌辦神功戲及搶花炮,慶祝天后誕,是區內週年盛事。

清水灣半島自南至北,以大埔仔村及井欄樹為界、坑口墟為中心,是為「坑口區」,區內的18條鄉村組成「坑口鄉事委員會」,作為鄉村事務及諮詢組織。

二次大戰後,香港經濟轉型,將軍澳逐漸發展了造船、拆船、製鋼、氣體生產等重工業。另一方面,1950年代調景嶺平房區的設立,令區內人口增加,亦為地區發展提供了人力資源。

將軍澳新市鎮於1980年代開始發展,進行大規模填海,地區重新規劃佈局。原有鄉村及工廠逐步遷建。30年後,將軍澳面目一新,成為一個40萬人口的社區。我們繪畫歷史地圖,焦點介紹社區歷史,讓大家認識一個海灣故事。

製作及出版

香港科技大學華南研究中心

資助

西貢區議會

索取《海灣故事地圖》